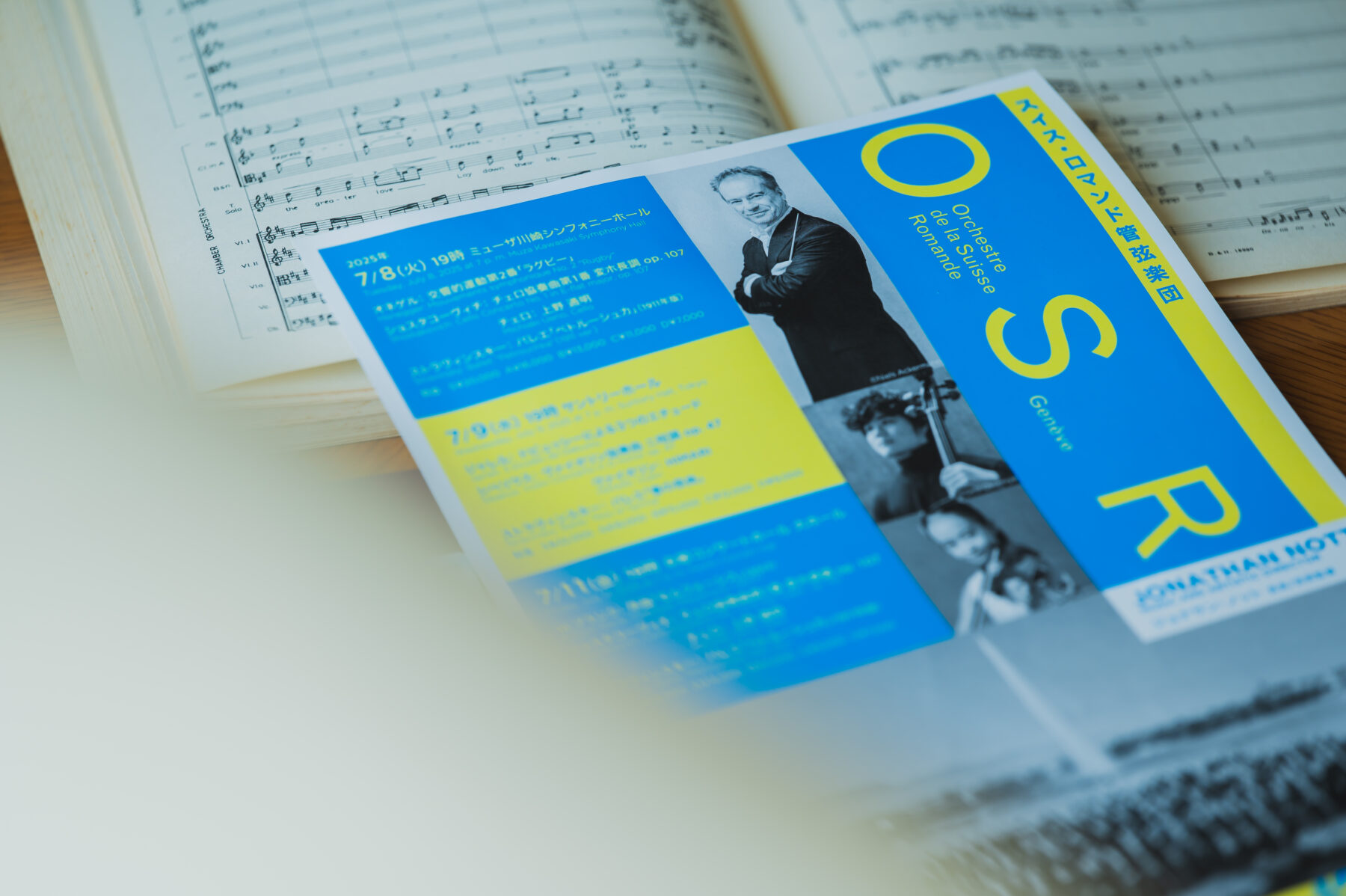

JONATHAN NOTT

INTREVIEW

ジョナサン・ノット指揮

スイス・ロマンド管弦楽団

ASIA TOUR 2025

ジョナサン・ノット、スイス・ロマンド管弦楽団との

日本ツアーを語る

「皆さんがワクワクするプログラムを通じ、

幸せな気分をお届けします」

TEXT BY TAKUO IKEDA

PHOTOGRAPHS BY KENICHI KUROSAKI

日本では東京交響楽団音楽監督として名を上げた英国人指揮者、ジョナサン・ノット(1962年生まれ)が2025年7月、スイス・ロマンド管弦楽団(OSR)音楽監督として最後の日本ツアーを率いる。プログラムは冒頭にスイス人作曲家の近現代作品などを置き、期待の日本人ソリストが独奏する20世紀の協奏曲(チェロの上野通明がショスタコーヴィチの第1番、ヴァイオリンのHIMARIがシベリウス)、ストラヴィンスキーのバレエ音楽《春の祭典》《ペトルーシュカ》(1911年版)の組み合わせを変えた3種類。いずれもOSRの歴史と持ち味を巧みに反映した作品が並んでいる。

一日本でのOSRは先ず、創立者エルネスト・アンセルメ(1883―1969)が指揮した英「Decca(デッカ)」レーベル(現在はユニバーサル ミュージックの1部門)の優秀録音盤を通じて認知されたように記憶します。ストラヴィンスキーと出会って、《ペトルーシュカ》《春の祭典》などを初演したロシア・バレエ団(バレエ・リュス)の総帥セルゲイ・ディアギレフにもつながり、その専属指揮者となりました。1918年、ジュネーヴで組織したOSRではオネゲルをはじめとするスイス人作曲家の新作も積極的に紹介しています。

確かに、アンセルメとデッカの存在は一体でした。私たち以前の世代の多くの人々がストラヴィンスキーやラヴェル、ドビュッシーの作品を『アンセルメとOSRの録音で生まれて初めて聴いた』という体験をお持ちです。実際にはベートーヴェンやブラームスも指揮しましたが、アンセルメのイメージといえばロシア・バレエ団の音楽やフランス、スイスの近現代作品のデッカ録音でしょう。今回のツアーではそのオマージュとして3人のスイス人作曲家が入ります。悲観的な作品が多いアルテュール・オネゲル(1892―1955)ですが、《ラグビー》はスポーツの躍動を表現した異色作でアンセルメが初演しました。ミカエル・ジャレル(1958ー)とウィリアム・ブランク(1957―)は存命中です。ブランクはOSRの打楽器奏者から作曲家に転じました。

一OSRはジュネーヴ大劇場のピットにも入りますが、バレエの演奏経験も豊富なのでしょうか?

オペラは厳選されたプロダクションに限られ、バレエ上演に日常的に参加することもありません。

1962年英国生まれ。シューベルト、ブルックナー、マーラー、ショスタコーヴィチから現代作品に至るまで、精密・柔軟な指揮で幅広いレパートリーを誇る。ドイツの歌劇場でキャリアを歩みはじめてオペラに深い造詣をもち、バンベルク響などのポストを経て2012年から東京響の音楽監督、14年からはスイス・ロマンド管の音楽監督/芸術監督を務める。また、アンサンブル・アンテルコンタンポランなど名高い現代音楽のアンサンブルとの活動でリゲティ、ブーレーズ、ラッヘンマンら現代屈指の作曲家たちはもとより、同世代の作曲家たちからも信頼を寄せられる。ベルリン・フィルとのリゲティの管弦楽作品全集やバンベルク響とのシューベルトやマーラーの交響曲全集、ウィーン・フィルとの「大地の歌」など録音も多い。

一それでもストラヴィンスキーの2曲が〝キラー・コンテンツ〟であることに変わりはありませんね。

アンセルメの時代、ストラヴィンスキーは限りなく前衛でした。《春の祭典》世界初演(1913年)時の大騒動は広く知られていますが、『これを境に音楽の世界が一変した』という点で、《トリスタンとイゾルデ》(ワーグナー)の出現にも匹敵した衝撃は今も有効です。今回、日本へ来る直前にドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団と《春の祭典》を演奏しました。プレ・コンサートで冒頭のファゴットを吹かせただけで、クレージーな作品であることが伝わりましたが、本番終了後、ある女性客が『愛を感じました』と感動の面持ちで語り、ハグをしてきました。全身全霊のエネルギーをこめた共同作業を通じ、音楽の力を改めて実感した瞬間でした。

一《ペトルーシュカ》は《春の祭典》よりマイルドな作品と見られがちです。

私は1947年改訂版ではなく、1911年版で演奏します。この方が大編成で面白く、発表された時の衝撃をリアルに再現できるからです。それまでの音楽はどのような題材であれ理路整然としており、聴衆は一定の安心感を抱くことができました。《ペトルーシュカ》は予想もつかない複雑なリズム、不協和音、ポリフォニックな響きは従来の基盤、つまり安心感を覆すと同時に、ものすごく想像力をかき立てるものだったのです。《ペトルーシュカ》の消え入るようなエンディングには、まるでブラックホールに吸い込まれるような感触があります。

一協奏曲のソリストは日本人というだけでなく、チェロの上野通明さんが1995年生まれ、ヴァイオリンのHIMARIさんが2011年と世界でも最も若い世代に属します。

日本音楽財団が弦楽器の名器を有望な演奏家に貸与する制度の審査員を引き受けてきた関係で、上野さんのことは11歳から25歳になる現在まで見守ってきました。HIMARIさんも現在13歳で、当時の上野さんとあまり変わらない年齢です。〝神童〟の大先輩に当たるMIDORI(五嶋みどり)さんとは数年前、OSRで初めて共演しましたが、本当に素晴らしい音楽家でした。今回のお2人に対しても、私は『子ども』とみなしたことはありません。音楽の才能は生まれながらのものであり、その成長を見守っていくのは本当に楽しい時間です。上野さんが弾くのはショスタコーヴィチの協奏曲ですが、今年(2025年)は作曲者の没後50年であると同時に、その生涯に大きな影響を与えた第二次世界大戦の終結80周年にも当たりますから、私が東京交響楽団とブリテンの《戦争レクイエム》を演奏するのに似た思いもそこに込めました。

一私事となりますが、私がドイツのフランクフルトで新聞社の特派員をしていた1980年代末、市立劇場オペラ(オペラ・フランクフルト)に現れた「将来有望な若い英国人稽古ピアニスト」がノットさんでした。1989年に「ベルリンの壁」が崩れ、翌年に旧東西ドイツの統一が実現した当時のヨーロッパはユーフォリア(躁)状態にありましたが、35年を経た現在、とりわけ過去5年はコロナ禍にロシアのウクライナ侵攻、イスラエルとガザ地区パレスチナ住民の紛争…と過酷な展開をみるにつけ、「あれが終わりの始まりだった」と言わざるを得ない気分です。こうした世界情勢のなか、音楽および音楽家にできることは何でしょうか?

人々の心を癒し(ヒール)、現状とは異なる方向の可能性の扉を開くことです。音楽にできることは限られていますが、それでも私はコンサートをやり続けるでしょう。梶本眞秀さん(KAJIMOTO社長)から最近、あるカメラマンの話を聞きました。コンサート会場に集まる人々が抱える事情はそれぞれに異なり、開演前の客席にカメラを向けると、悲しみに打ちひしがれたような人もいる。ところが終演後は全員が目を輝かせ、満ち足りた表情に変わっているそうです。演奏会の目的は犠牲者を出すことではなく、多くの人々が分かち合える喜びの提供に尽きると思います。

一最後に改めて問います。数多い芸術ジャンルの中で、クラシック音楽に固有の魅力は何でしょうか?

現代社会の人間は孤立しがちですが、誰かと経験や気持ちを分かち合いたい、共有したいという願望は存在します。クラシック音楽と聞くと、どうしても複雑なイメージを抱く人が多いので、私はオーケストラ、管弦楽といった言葉の方が好きです。『幸福ですか?不幸ですか?』と問われても、感情は白黒をはっきりつけられるものではありませんから、うまく答えられる人はいないでしょう。音楽は人間のあらゆる感情を表現できるうえ、絵画や彫刻などの静的(スタティック)な芸術と異なり、演奏されるたびに新たな価値を創出できます。これをオーケストラと聴衆が共有できる点で、私は最高の芸術形態であると考えています。