PROGRAM NOTES

by Hitomi Niikura

新倉瞳チェロ・リサイタル

"The Room" Vol.2 〜欧亜を駆ける〜

プログラムノート

ご挨拶とプログラムノート

TEXT BY HITOMI NIIKURA

PHOTOGRAPHS BY KENICHI KUROSAKI

日本人に生まれ、チェロという楽器を選び西洋音楽を学んできた私ですが、ひょんなご縁で2年前に友人からプレゼントしてもらったカザフスタンの民族楽器ドンブラと出逢ってから中央アジアの音楽と文化に、そして今年4月にはジョージア本国にてジョージアを代表する作曲家アザラシヴィリのチェロ協奏曲を演奏する機会にも恵まれ、コーカサス地域の音楽と文化に興味を持つようになりました。

もともと民族音楽が大好きな私は、ドンブラのたった2弦とは思えない豊かなその響き、乾いた大地を思い浮かべるようなカザフスタンの民謡に魅せられ、趣味として練習しています。

同時に、チェリストとして人生を歩んできた者としては、こういった民族音楽がどのようにクラシック音楽に影響しているのだろう、という興味も湧き、資料や楽譜を探す1年間を過ごし、今回vol.2となるリサイタル・シリーズを通して皆さんにその素晴らしい音楽たちのご紹介が叶うことになりました。

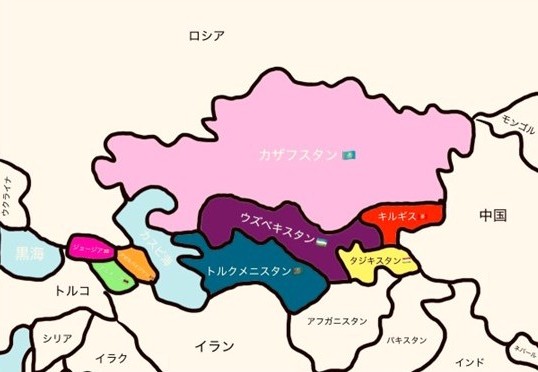

同じ中央アジアでも、カザフスタン、キルギス、ウズベキスタン、タジキスタン、トルクメニスタンの音楽はどこか似ているようで全く違うキャラクターを持っていますし、カスピ海を越えヨーロッパとアジアの十字路として栄えた南コーカサス3国のアゼルバイジャン、ジョージア、アルメニアとなると、これまた一気にヨーロッパにグッと近づく!

…そんな世界の音楽のグラデーションの美しさに、心奪われて止みません。

欧亜をチェロという馬に乗って駆け抜けるように、日本では未だ知られざる中央アジアと南コーカサス地域の作曲家と名曲たちを今宵はご紹介したいと思います。

最後に、今回のリサイタルを開催するにあたり後援名義をくださいました在日カザフスタン大使館さま、在日ジョージア大使館さま、TOKYO FMさま、カザフスタンをはじめとした中央アジアの歴史と文化について惜しみなく教えてくださり大切な友人でもある小泉明日香さま、ドンブラを学ぶにあたりカザフ人のドンブラ奏者イナーラ・セリクパエヴァさんをご紹介くださった南シベリア・トゥバ共和国の音楽がご専門である音楽家の寺田亮平さま、そしてジョージアとのご縁を繋いでくださり、この壮大なプログラムをご一緒してくださるピアニストの碓井俊樹さんへ心より御礼を申し上げます。

新倉 瞳

PROGRAM NOTES

ガジザ・ジュバノヴァ(カザフスタン) : ロマンス

日本では稀有な中央アジア音楽の研究者でいらっしゃる東田範子先生からカザフのクラシック音楽を含めた情報をシェアしていただき、鬼検索(!)する中でカザフ人のチェリストのアスカル・イシャンガリAskar Ishangaliさんから楽譜を譲り受けました。

ガジザ・ジュバノヴァさんは、お父さまのアフメト・ジュバノフさんも権威あるカザフスタンの作曲家、さらにドンブラの演奏にも長け伝統音楽に精通していたので、そのことが自然とガジザさんにも影響したそうです。西洋音楽に関わりながらもカザフ民族のことを常に大切に考えていた作曲家でいらっしゃいます。アジアの響きの中に、西洋の響きが垣間見える「ロマンス」という名の通り夢見心地の美しい作品です。

サイド・ベクムラトフ(キルギス) : ティズキン・クー

キルギスの音楽のコンサートでクルクヤクというキルギスの伝統的な擦弦楽器の演奏を聴いて感動し、チェロで弾いてみたい!と思い、このコンサートを主催されていた日本口琴協会代表の直川礼緒(ただがわ れお)さんに繋いでいただき演奏されていたキルギスの音楽家マハバットさんご本人から楽譜を譲り受けました。キルギスの功労芸術家でご自身もキルギス民族楽器がご堪能なベクムラトフ・サイドさんが作曲されたтизгин күү(ティズキン・クー)とは「手綱の曲」という意味だそうで、曲が盛り上がるにつれて疾走感が増していく素敵な曲です。今回はわたしのチェロ編曲版をお届けします。

ヌルィ・ハルマメドフ(トルクメニスタン) : 詩曲

今回のリサイタルを開催するにあたり色々と調べていたらトルクメニスタン人のチェリストであるアンナオラズ・ドヴレトフ(Annaoraz Dovletov)さんに出逢い、彼からヌルィ・ハルマメドフさん作曲「ポエム、詩曲」の楽譜を譲り受けました。ハルマメドフさんは、クラシック音楽とトルクメン民族音楽の両方に深く通じており、このポエム、詩曲もクラシック音楽とトルクメン民族音楽が見事に融合しています。トルクメニスタンというと閉ざされた国というイメージが強かったのですが、実際にこうしてやりとりをしてみると本当に親切に、オープンなマインドで接していただき驚きました。音楽を通して世界中の方々と繋がることが出来る喜びを感じています。

ファランギス・ヌルラ=ホジャ(タジキスタン) : 不在の娘

ズィヤドゥッロ・シャヒディ(タジキスタン) : キシュロクィ・シュモ

なかなかタジキスタンの作曲家へ辿り着けずにいたところ、ズィヤドゥッロ・シャヒディさんの生誕100年のアニバーサリーCDを発見し、その中で歌とピアノのためのキシュロクィ・シュモ「故郷の音」に惚れ込んで、私自身で採譜し楽譜を書きおこしました。どこかで聴いたことがあるような、懐かしい素敵な曲です。

そんな中、昨年私が共演したフルーティスト、上野由恵(よしえ)さんがご存命のタジキスタンの作曲家ファランギス・ヌルラホジャさんの曲に取り組んでいることを知り、それがきっかけで上野さんとリコーダー奏者の鈴木俊哉さんから作曲家のファランギスさんへ繋いでいただき、ファランギスさんご本人より「不在の娘」の楽譜をお送りいただきました。パレスチナの難民に捧げられたチェロと弦楽五重奏のための協奏曲、こちらのカデンツァを今回はチェロのソロ曲として演奏致します。そしてなんと今回ズィヤドゥッロ・シャヒディさんの曲を弾くとファランギスさんへお伝えしたら、「え!それ、私のおじいちゃん!」と嬉しい驚きが。おじいちゃんと孫の曲を一夜にして演奏することが叶いました。

ゲオルギ・ムシェル(ウズベキスタン) : チェロ・ソナタ

ウズベキスタンの民族音楽は3年前、ウズベキスタンの民族楽器ドゥタール奏者の駒崎万集さんの演奏に感動して聴くようになりました。観光地としても有名なウズベキスタンは、日本でも伝統料理が食べられるレストランがたくさんあったり、ウズベクダンスを習うことが出来たりという意味では中央アジアの中では一番日本に馴染み深い国かもしれません。しかしクラシック音楽、さらにチェロの曲となると日本では全く演奏されておらず、今回はロシア生まれでウズベキスタンに暮らし、ウズベキスタンで亡くなられたゲオルギ・ムシェリさんのチェロ・ソナタを演奏します。日本初演であることはもちろん、ウズベキスタン人のチェリストのレナト・ズスポフさんが正式に楽譜におこしてくださってからは世界初演だねと言われました!ムシェリは1930年にモスクワ音楽院に入学し、ミャスコフスキーやグネーシンに作曲を、オボーリンにピアノを学びました。在学中はラヴェルやドビュッシーなど印象派音楽に傾倒し、その後オネゲル、プーランク、プロコフィエフらにも関心を持つようになります。1936年、卒業と同時にタシュケント国立音楽院の教員として招かれ、ウズベキスタンへ移住してからは現地の文化と音楽に魅了され、生涯を通じてその地に暮らしました。ウズベキスタンの民族楽器やダンスのモティーフがたくさん組み込まれた素晴らしい大曲です。

I. Allegretto

ウズベキスタンの壮大な青空に映える宮殿を彷彿させる堂々とした曲調の中に、ドゥタールの響きを模した4度・5度の平行進行が見られます。

II. Andandino con moto

1940年にはウズベク民謡55曲の編曲を依頼され、民謡の研究を通じて独自の作曲技法を確立したムシェルさん。この第2楽章は何か特定の民謡の引用があるわけではないのですが、まさにウズベク民謡の歌声が聴こえてくるようです。

Ⅲ. Allegro

ソビエトの軍隊の勢いがある曲調とウズベク伝統打楽器のひとつであるドイラのリズムパターンを用いられています。2楽章の民謡の物悲しい歌も時折登場し、このソナタを華やかに締め括ります。

アレクサンダー・アルチュニアン(アルメニア) : 即興曲

アルノ・ババジャニアン(アルメニア) : 2つの小品“アリアとダンス

アルメニアの作曲家というと、クラシックではハチャトゥリアンが知られていると思いますが、今回はアレクサンダー・アルチュニアンさんの即興曲とアルノ・ババジャニアンさんのチェロとピアノのための2つの小品を取り上げます。この度は全音楽譜出版社さんを通して、ババジャニアンさんのご子息から楽譜を譲り受けました。アルチュニアンとババジャニアンは、「アルメニア5人組」(他にフドヤン、サリヤン、ミルゾヤン)として知られる作曲家で、モスクワ音楽院にてハチャトゥリアンらに学びました。アルチュニアンの代表作は《トランペット協奏曲》(1950)が広く知られています。ババジャニアンはピアニストとしても活躍し、《ノクターン》(1981)はアルメニア国内でも人気です。また、2人は《アルメニア狂詩曲》(1950)などの合作も行いました。アルメニア音楽の特徴には、独自の旋法体系や6/8拍子の舞曲、民謡的旋律法などがあり、これらが作品に独特の響きを与えています。アルチュニアンさんの即興曲はとても勢いがあり堂々としており、ババジャニアンさんの2つの小品のアリアはバッハを彷彿させるような慈悲深い曲、そしてダンスはやはり快活でアルメニアの皆さんの力強い姿が目に浮かぶようです。

ガラ・ガラーエフ(イスケンデロフ編曲)(アゼルバイジャン) :

アラビアン・ラプソディより“アラビアのメロディ”

ガラ・ガラーエフさんはショスタコーヴィチさんに師事していましたが、そのショスタコーヴィチはガラーエフさんのことを「弟子」と呼ぶのではなく、「私が最も愛する作曲家の一人、古典的伝統に基づいた音楽的遺産と、現代音楽の最先端の形式を鮮やかな統合させた」と敬意を表していました。今回はアゼルバイジャン人のピアニスト、サファロバ・グルナラさんからいくつか譲り受けた楽譜から、トルコの音大に勤めているチェリスト、エルダル・イスケンデロフさんがチェロとピアノにアレンジされたアラビアン・ラプソディより“アラビアのメロディ”を演奏します。

スルハン・ツィンツァーゼ(ジョージア) :

ジョージア民謡の主題によるチェロとピアノのための5つの小品

I. アラビア風の歌 II. チョングリ Ⅲ. サチダオ Ⅳ. 子守唄 Ⅴ. ジョージアダンス

※近日公開

ヴァージャ・アザラシヴィリ(ジョージア) : チェロ・ソナタ 第1番

※近日公開