EITETSU

HAYASHI

絶世の未来へ

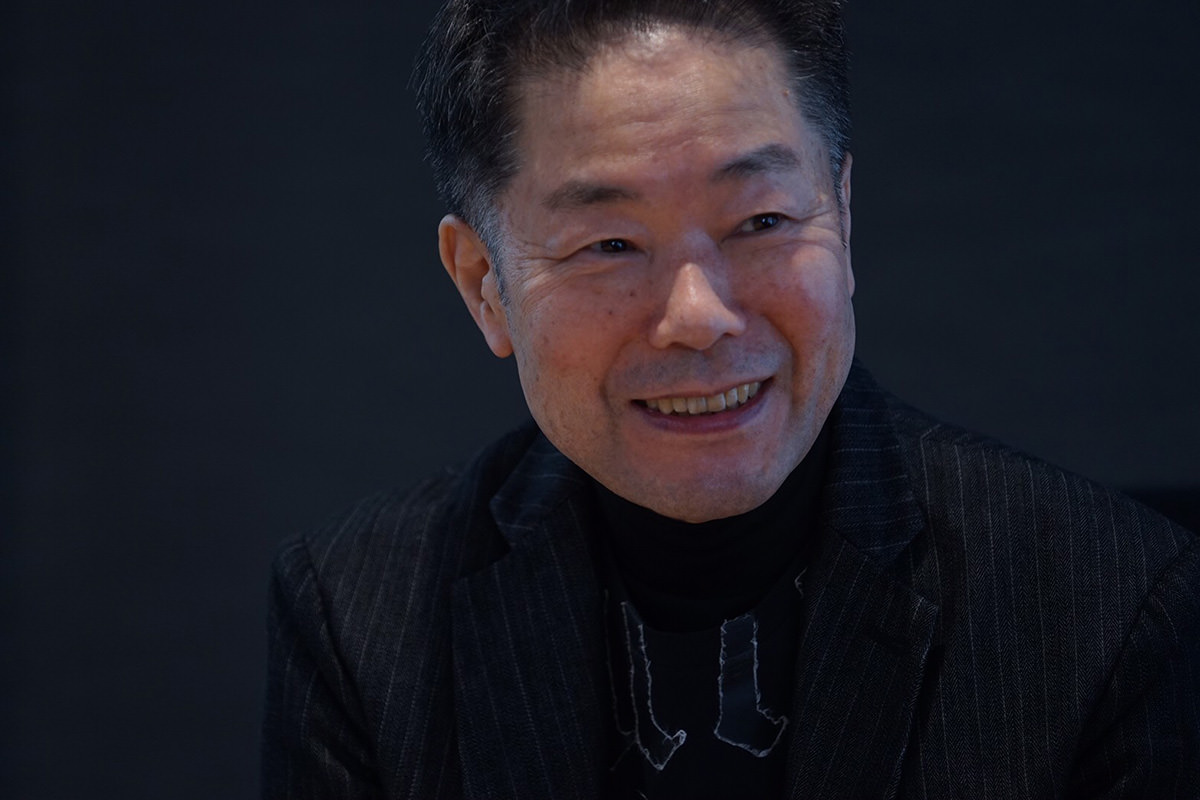

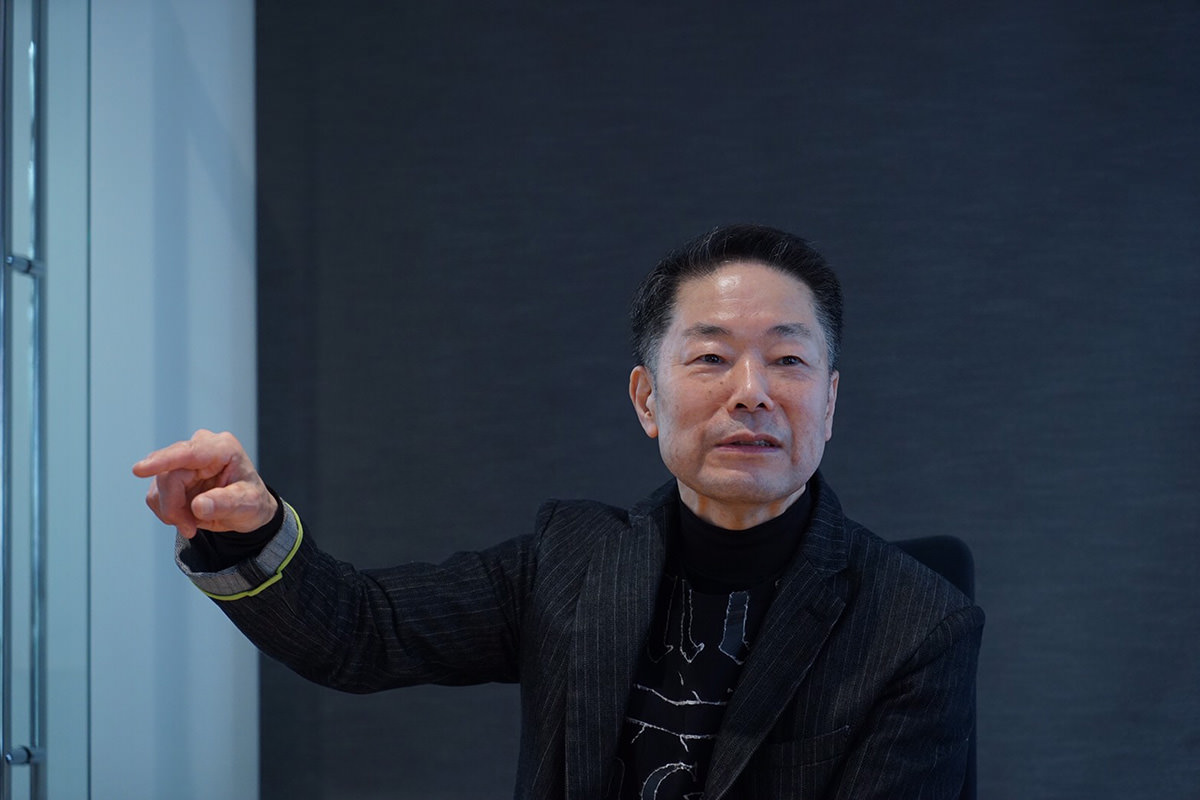

林英哲 インタビュー

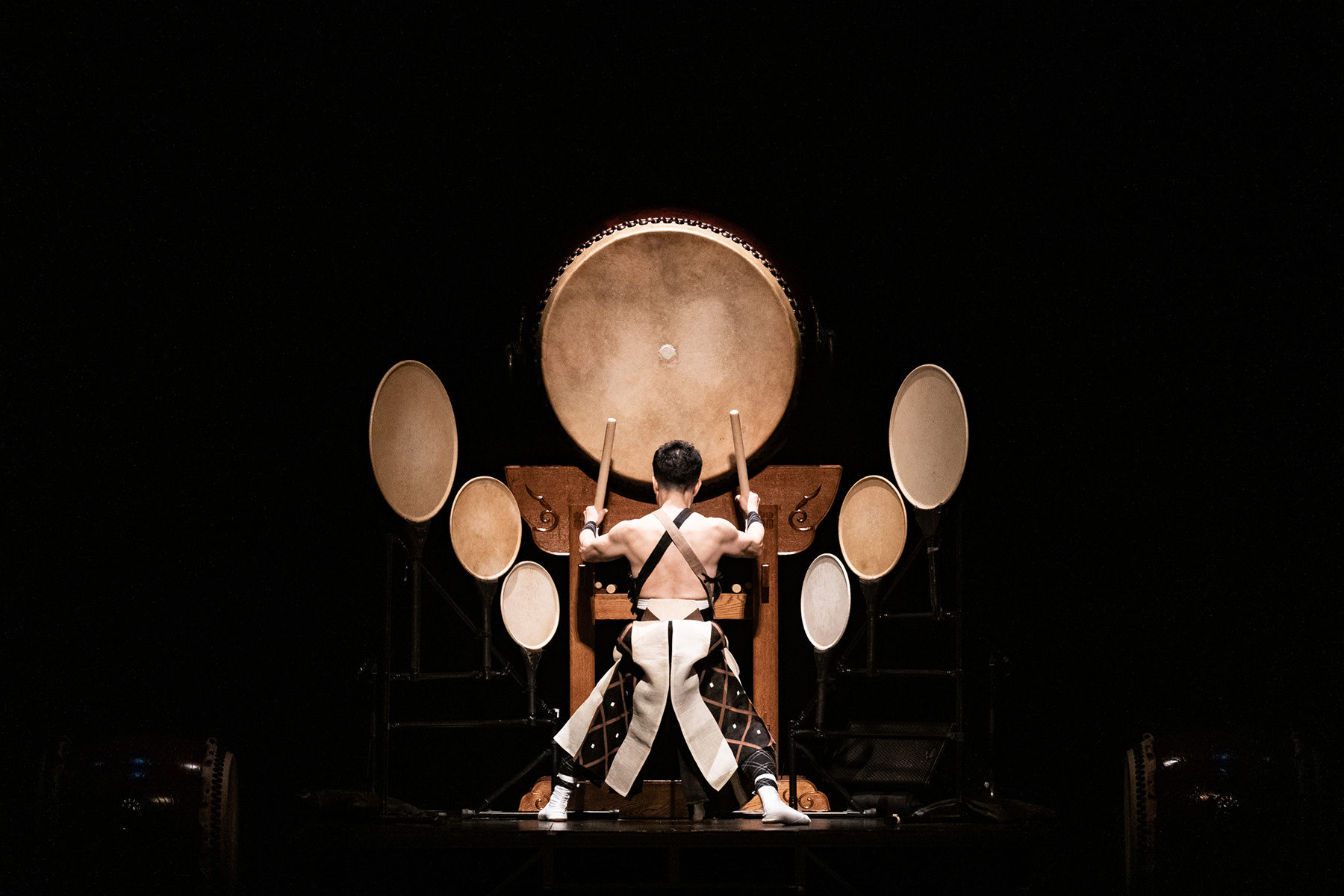

Taiko

EITETSU HAYASHI

常識にとらわれない独創性で

舞台表現を創り続けてきた林英哲が、

太鼓独奏者として歩んできた

40年を振り返る

太鼓奏者・林英哲インタビュー

TEXT BY YOSHITAKE MAEDA

PHOTOGRAPHS BY TASUKU TSUJI (INTERVIEW), MAKOTO EBI (CONCERT)

2022年2月4日、サントリーホールで『「祝歳の響宴」─絶世の未来へ』と題する公演を行う林 英哲。この公演直前の2月2日、彼は70歳となる。20代に太鼓奏者としてのキャリアをスタートさせ、それまでには存在しなかった和太鼓のソロ演奏というジャンルを創出し、多くの優れた作品を生み出してきた。そんな彼が、今どんなことを考えているのかを話してもらった。

オリジナリティを評価するヨーロッパ

まず聞きたかったのは、60代にあたるこの10年で林 英哲の心境にどんな変化があったのかについてだった。

「この10年で大きく変わったことと言えば、ヨーロッパ、特にフランスの音楽祭に連続で出たことじゃないかな。1970年代のグループ時代にはたくさんアメリカ公演をやりましたが、ソロではアメリカでそれほど多くやってないんです。

アメリカでは、どちらかと言うと日本の太鼓は〝素人でも簡単にできる〟〝太鼓をやると元気になる〟というエクササイズに近いレベルでとらえられているという気がします。クリエイティブな舞台表現よりも『大勢の人が太鼓を打てるようになれば楽しくていいから教えてください』という感じでワークショップなどが求められるんです。

けれどヨーロッパ、とくにフランスのクラシックの音楽祭に招かれるようになって感じたのは、もちろん最初は『民俗芸能的なものをやるんだろう』くらいの気持ちで見ているんですが、演奏を聞かせると『これは全然違うものだ』と受け止めてくれて、『初めて聞いたけれど完全な音楽じゃないか』と言われたりしました。アメリカのとらえ方とほぼ正反対という感じなんです。昔はどこに行っても『珍しいことを力いっぱいやっている若者たちが日本から来た』と受け取られていたんですが、それから年数が経って地域によって反応が違って来ているんです。ヨーロッパの人たちのほうが表現としてちゃんとしたものをやっているかどうかを見ている感じで、〝伝統芸だから良い〟とか〝日本の文化だから面白い〟という以上の物差しで見ていると感じるようになりました。伝統かどうかは別にして、ヨーロッパにはない、日本人らしい音楽をやっていると、オリジナリティをちゃんと評価してくれる感覚がありますし、そういうところで招かれるようになったのはありがたいことでしたね。

Eitetsu Hayashi,Taiko

11年間のグループ活動後、1982年太鼓独奏者として活動を開始。1984年初の太鼓ソリストとしてカーネギー・ホールにデビューし、2000年にはドイツ・ワルトビューネでベルリン・フィルと共演。ジャンルを超えた世界のアーティストやオーケストラと共演しながら、日本から世界に向けて発信する新しい「太鼓音楽」の創造に取り組み魅力を提示し続け、国内外で活躍のフィールドを広げている。

オーケストラとの共演の頻度もヨーロッパの方が圧倒的に多いですからね。それまでもオーケストラとの演奏はやらせてもらっていたし、松下功さんが書いてくださった『飛天遊』という太鼓のソロがオーケストラの中に入る協奏曲は、世界中のさまざまなオーケストラで100回以上演奏されている、現代曲としては珍しい作品なんです。特にアジアのオーケストラで演奏すると、お客さんが大興奮して総立ちになる。『うちのオーケストラで総立ちになったのは見たことがない』と関係者の方にもすごく喜ばれます。

太鼓の曲は譜面だけでは面白いかどうかはわからないんです。それを誰がどのように演奏するかで印象がすごく変わるので、実際に見ない限り『これは面白いからうちのオーケストラでもやろう』と手が上がらないんです。ヴァイオリンやギターなどは〝あの人の演奏を聴きたい〟ということが一般的にありますよね。でも、太鼓の場合は〝誰が叩いてもそんなに変わらないでしょう〟という認識を持たれていることが多いんです。

だから、僕のオーケストラ曲上演が多くなっているということは、実際にステージを見た人が増えているということなのかもしれないですね。そういうことが頻繁に起こるようになったのは60代になってからなんです」

彼のステージに触れた人々が大きな感銘を受けることは、僕自身も何度も体感してきた。では、この10年で、林 英哲自身がとくに印象に残っているステージは何だったのだろう?

「フランスのナントで毎年行われている音楽祭『ラ・フォル・ジュルネ』に4年連続で出ました。『ラ・フォル・ジュルネ』は毎年テーマが変わるので、テーマに合ったオリジナル曲で連続出演する例はあまりありません。ですから4年続けて出るのは珍しいことなんです。毎回「次のテーマはこれです」と言われるんですが、自分の手持ちでプログラムに対応出来た。だから、毎回違うものを見せることができて喜ばれたんです。

そして2018年に、フランスで大々的に日本の文化を紹介する『ジャポニスム』というシリーズがあって、フィルハーモニー・ド・パリというコンサートホールで我々が公演することになり、チケットを売り出したら数日で売り切れた。ホールの人がびっくりして『今シーズン最初のソールドアウトになりました』と言われたんです。

その時には、フランスの文化大臣や指揮者のシャルル・デュトワさんなどが来られましたし、お客さんも総立ちになって喝采してくれた。デュトワさんも終演後の楽屋打ち上げにも最後まで居てくださって『太鼓という民族的な楽器でこれほど音楽的な表現ができるとは夢にも思わなかった』と言われた。最近のお客さんの反応とか感想のリアクションとしては、あの時がいちばん大きかったですね。

2012年の中東公演もインパクトがありました。イスラム系の人があんなに喜ぶとは思わなかったんです。最前列には王族の人たちが居て『この人たちは予定時間が来たら退出しますが気にしないでください』と言われていたんですが、演奏が始まって退出時間がきても『まだ見る』と最後まで居て、しかも最初にスタンディングオベーションをしてくれたんです。『今まで日本人の公演でこんなになったことが無い』と大使館の人も喜んでいました。中東の人もこれほど素直な喜び方をするんだと知ったのはとても嬉しい体験でした」

日本ならではの方法でクリエイティブな音楽をつくる

そのステージに接してみればわかることだけれど、林英哲が太鼓で表現しているのは世界のどこにも類型の無いエモーショナルで豊かなイマジネーションに満ちた世界だ。このオリジナリティあふれる音楽を演奏する際に、彼はどんなことを考えているのだろう?

「僕がとくに大事にしているのは、日本人が伝えてきた打法でクリエイティブな太鼓の音をつくることです。ドラムやパーカッションの打法を安易に取り入れるのではなく、日本の太鼓打ちとしての表現で勝負していきたいと思っています。それに加えての音楽性ですね。ただ太鼓を使えばいいのではなく、その技法までを含めて初めて和の太鼓になる。そのなかでクリエイティブな音楽をつくっていきたいし、そこで初めて日本らしさとは何かが見えてくるんだと思います。

日本は近代国家を目指してヨーロッパ、アメリカのものを真似してきて、今ではいろいろなことができるようになった。クラシック音楽の世界では、それこそショパン国際ピアノコンクールで日本の演奏家が上位入賞するくらいに理解も技量も高くなっています。それは喜ばしいことなんですが、もとからその文化を持っている人たちから見ると〝すごく頑張って真似をしてるな〟と、表立っては言わないでしょうけど、意識の中には当然あると思うんです。小澤征爾さんもそういう問題と闘ってこられた。日本人である自分が海外にルーツがあるものをやることの意味を常に問い返しておられたのではと思うし、その狭間で苦しみもあったと思います。

僕が『レオナール われに羽賜べ』という作品のテーマにした画家の藤田嗣治も同じですね。100年前も今も変わらないんです。現在でも山下洋輔さんが、日本人がジャズをやる意味といろいろ格闘した挙句にフリーフームに行き着くとか。現場に立った人間は必ず、どうして自分がこれをやらなければいけないのかという葛藤と闘っているんです。

ひとつの場所で発達した文明は必ず他の地域に伝搬しますから、その影響を受けることは恥ずべきことではありません。文明とはそういうもので、電気を使うとか印刷をするといったことも同じ。全部外国から来たものだけれど現代社会においては一般的になっています。

クラシック音楽も、ヨーロッパがルーツではあるけれど、今は世界の音楽教養として普遍化しています。だから日本人がやろうが、どの国の人がやろうが構わないけれど、そこにも〝おまえにどこまでバッハがわかるのか〟とか必ず突き当たる課題はあるんです。

僕の場合は、そういうふうに問われた時に、だったら『自分たちのものですよ』と言えるものをやればいいと思っています。日本にはそれだけの歴史もあるし、多様な文化も持っている。そして、歴史の中で外国から伝わったいろいろなものを全部日本化するという面白いやり方で消化してきました。昔の日本人はずっとそれをやってきたんだから、そのノウハウを使えば現在でも出来る。僕はそういうことをやりたいんです。

僕はドラムも好きだし、良いドラマーは格好いいなと思う。でも、それと同じことを自分がしてもしょうがないだろう。日本には日本の太鼓の打ち方があるということを示さなければ勝負できないと思います。『これは日本のものですよ』と言えるものをやらないといけない、中途半端なものをやるわけにはいかないと考えているんです。

別に国家を背負っている気はないけれど、我々のルーツにつながっているものを自分はやらせてもらっているのだからおろそかにはできない、という気持ちはあります」

林 英哲の音楽世界は彼にしか表現できないものだと言われてきた。しかし、ここに来て彼が創造した太鼓表現を後進に継承させようとする動きも見られるようになった。その象徴とも言えるのが、若手太鼓奏者による「英哲風雲の会」だ。

「『英哲風雲の会』は1995年にスタートしたんですが、それぞれのメンバーがプロとしてやっていけるように活動しています。一人ひとり資質も違うし、その志向もアートなことをやりたいと考えている者、子供たちに一生懸命教えている者、あるいは得度してお坊さんになって法要で太鼓を打っている者もいます。

太鼓の世界にはクリエイティブという意識があまり無い人も居て、すぐに演奏方法を教えてもらおうとすることも少なくないし、すぐにコピーしたがります。もちろん、最初は見様見真似でやるのはいいと思いますし、そうしているうちに自分なりのスタイルになっていくのが一般的です。けれど太鼓の場合は。すでにあるものをそのままコピーするのが当然、というところから始まってしまうことが多いんです。

その意味で『英哲風雲の会』のメンバーは、僕が作品をつくって表現していく過程を現場で見ていますから、創作とはどういうものかを理解しています。コピーで始めても、自分なりの表現を突き詰めることで見えてくるものがあることがわかっているんです。僕は自分から望んで後進の指導をしようと思ってはいませんでした。でも『英哲風雲の会』のいちばん新しいメンバー、辻 祐が来た10年くらい前からは『英哲風雲の会』が僕の舞台の上でも非常に大きな存在になったこともあって、自分でも意外だったんですが、彼らには恥ずかしいことはさせられない、プロとして見せられるものを教えなければいけない、という気持ちが出てきました」

『絶世の未来へ』に託した想い

2022年2月4日に行われるサントリーホール公演では2021年の公演に続き「絶世の未来へ」というタイトルがつけられている。ここからもわかるように、このふたつの公演には深い関係がある。

「2021年3月に活動50周年記念公演『独奏の宴―絶世の未来へ』をサントリーホールで開催した時に、来年もという話になったんです。ただ、そうなると51周年ということになってしまうので、だったら2021年のステージと2022年のステージを対にしようと考えたんです。だから、全部一人でやった2021年のステージを〝一部〟、2022年はゲストを迎えて〝二部〟という感じありでやろう。だから今回の公演タイトルも『「祝歳の響宴」―絶世の未来へ』としたんです。〝絶世〟という言葉を使ったのは、今はコロナ禍で未来が見えないけれど、何か希望的なタイトルをつけたい、これ以上ない輝かしいものが将来待っているというイメージを強調したかったからです。この時期にコンサートをやる以上、当然そういう希望をいだいてもらうようにしなければいけないし、太鼓のコンサートであるからにはそういう祈りを込めなければならない。世界中の人たちが大変な今だからこそ、あえて輝かしい未来があると言い切る必要があると本気で思っているんです」